“L’arte di narrare storie è sempre quella di saperle ri-narrare, e quanto più l’ascoltatore è dimentico di sé, tanto più le storie si imprimono in fondo a lui“.

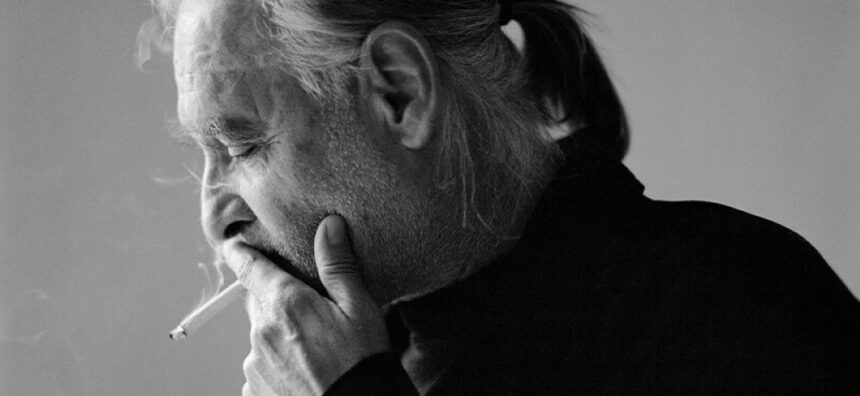

E’ un’Arte antica quella regalataci dalle visioni di Béla Tarr. Viene direttamente dai grandi spazi e dai tempi lenti della Natura, dell’immensa Pustza, la grande pianura ungherese cui il regista era profondamente legato, e degli animali che la frequentano.

Non è possibile descrivere cosa può trasmettere l’immersione nel lento cantilenare dello sciamano Béla ma si può invitare a viaggiare o meglio a vagare con i suoi personaggi.

Se si riesce a lasciarsi andare, a staccarsi dal rumore della società dell’estremo apparire e comunicare, allora cullati da ritmi più vicini alla nostra Natura ci si può avvicinare a sé stessi.

“In verità vi dico: se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli” diceva Qualcuno tempo fa che vagava come i personaggi di Tarr. Dimenticarsi di sé, delle maschere che si indossano o sono messe addosso, per ritrovarsi.

Tarr ci ricorda, altra attitudine sempre più rara in questa china che pare senza ritorno, di tornare all’essenziale che frequentano i suoi personaggi. Nella Pustza non servono smartphone, né social, né intelligenza artificiale. C’è anzi da sviluppare quella Naturale il più possibile per sopravvivere o inseguire un sogno.

Ci ricorda che “un volto, un muro in rovina, un albero, un cavallo, un bicchiere di pálinka partecipano della stessa ontologia – e dunque manifestano una medesima dignità di esistere“.

Ci ricorda di rallentare, per osservare e ascoltare.

Ci ricorda “che è in orizzontale che dobbiamo guardare, a chi e cosa ci sta intorno, avendone cura”.

Perché “nasciamo, per così dire, provvisoriamente, da qualche parte; soltanto a poco a poco andiamo componendo in noi il luogo della nostra origine, per nascervi dopo, e ogni giorno più definitivamente” diceva Rainer Maria Rilke.

E per comporre il luogo della nostra origine è indispensabile “amare il prossimo tuo come te stesso”, avere amore e ascolto per sé e per chi e cosa ci sta intorno.

Béla Tarr ha lasciato un’opera meravigliosa che risuona di questo richiamo di questi tempi ancora più prezioso. (Joker70)

Il futuro Premio Nobel per la Letteratura collaborerà a tutte, tranne una, le opere di Tarr dopo il 1985. È in quell’anno che il regista si innamora di Satantango, che impiegherà più di otto anni a realizzare (nel frattempo farà Perdizione, 1987). Appena uscito, quel romanzo mostrava che l’apocalisse come condizione esistenziale non c’era bisogno di cercarla nel Sud statunitense di un William Faulkner, perché stava già lì, tutt’intorno alla capitale, nella puszta popolata da un’umanità derelitta, priva di futuro, immortalata da periodi lunghissimi che bandivano l’azione per fare del mondo un tessuto di scrittura. Puszta che Tarr esplorerà per anni per trovare i luoghi giusti, le case diroccate giuste, le facce giuste, la giusta atmosfera cupa, nordico-nebbiosa, terrosa, autunnale.

Felpatamente, i long take si muovono per suggerire un legame tra le cose del mondo che ha a che fare non con l’Azione (che in questo cinema ha poca importanza), ma con l’Essere. Come ebbe a notare Jacques Rancière nel libro che dedicò al regista ungherese, se le storie mettono l’uomo al centro del mondo, e il mondo a sua disposizione, Tarr ci fa invece vedere un mondo dove un volto, un muro in rovina, un albero, un cavallo, un bicchiere di pálinka partecipano della stessa ontologia – e dunque manifestano una medesima dignità di esistere. Tarr è un umanista: ci sconsiglia di farci accecare da chi ci illude di qualche progresso da ottenere verticalizzando il tempo, trasformando il mondo in un mezzo in vista di un fine, e ci ricorda invece che è in orizzontale che dobbiamo guardare, a chi e cosa ci sta intorno, avendone cura. Verso i suoi esseri stritolati dalle storie di cui sono prigionieri, o da quelle resi appunto cose tra altre cose, Tarr ha sempre insistito che è solo ed esclusivamente in termini di amore che la sua attitudine, e quella della sua cinepresa, si lasciano qualificare.

tratto da Béla Tarr: la fine del mondo non è ancora arrivata di Marco Grosoli, Doppiozero 12/01/2026

Nello spiegare come il tempo del racconto orale, lento e sedimentato, sia entrato in crisi nel tempo dell’informazione e dell’esperienza frammentata (Erlebnis), Benjamin significativamente parla della dispersione della comunità degli ascoltatori. Non c’è più nessuno che sappia ascoltare una storia, e quindi assimilarla, perché troppo raro lo stato di “distensione spirituale” che essa richiede.

Quindi l’arte di narrare storie si perde, scrive il grande filosofo berlinese, “perché non si tesse e non si fila più ascoltandole”. L’arte di narrare storie è sempre quella di saperle ri-narrare, e quanto più l’ascoltatore è dimentico di sé, tanto più le storie si imprimono in fondo a lui.

Ciò di cui parla Benjamin è la necessità della noia, “l’uccello incantato che cova l’uovo dell’esperienza”. Il minimo rumore lo mette in fuga.

Non si tratta di fare un banale elogio di quello che è stato definito (abbastanza ridicolmente) slow cinema, al cui centro trova posto abbastanza naturalmente l’esperienza della noia, ma di rovesciare quel paradosso iniziale sulla coazione al narrare. Forse azione-informazione-stacco, e ripetizione, per quanto stia certamente nel dire, non appartiene al narrare. La storia, potenziale, travasa nella vita, che travasa nella storia (storia con la s minuscola), all’interno della comunità di ascoltatori che si trova ad assimilare, anche per caso, senza volere. È questa comunità (diremo: questo incontro) che Béla Tarr ha sempre cercato di mettere a fuoco, e non comprende solo il pubblico. Lo spiega più volte: quando si tratta di scegliere i volti del suo cinema, “non scelgo attori ma personalità. […] Se sei una professionista come Tilda Swinton o uno del negozio accanto per me è lo stesso.” Certo, ammette, serve molto lavoro, “passare molto tempo insieme”, prima che arrivino a fidarsi e, finalmente, si aprano. Arrivare a scorticarsi reciprocamente. Perché dovrebbe essere diverso il rapporto col pubblico?

Nell’ambito della masterclass gratuita all’ex Asilo Filangeri, a Napoli, nel 2024, Béla Tarr ha avuto modo di dire:

“Devi sapere che ognuno viene da una storia, un luogo diverso, con un background sociale, culturale a sé. Dobbiamo avere rispetto, comprendere tutti i particolari che abitano dentro ognuno. Bisogna entrare in empatia, avere una chiave per queste differenze. Dopo anni di esperienza, l’unica cosa che posso dire è che il nostro potere è la differenza”.

tratto da Perché Béla Tarr diceva che il cinema è stupido di Gabriele Doria, Poetarum Silva 9/01/2026